Le mercantilisme est une doctrine économique qui prône le développement économique de la nation par le commerce extérieur, en considérant celui-ci comme un « jeu à somme nulle », ce qui a pour conséquence l’adoption de politiques protectionnistes.

L’essentiel :

Du milieu du XVIe siècle et jusqu’à la fin du XVIIe siècle, apparaît un courant d’idées économiques qui sera baptisé « mercantilisme ». Pour les auteurs qui se rattachent à cette école, tels que Petty, Bodin, Montchrestien, l’économie est avant tout au service du pouvoir politique (ce qui fera dire au XXe siècle à François Perroux que « le mercantilisme, c’est l’économie politique au service de la politique ». Dans un contexte historique marqué par la constitution des Etats et par l’omniprésence des guerres, le pouvoir politique doit pouvoir compter sa population (vu qu’il n’est « de richesses que d’hommes », selon l’expression de Jean Bodin), récolter des recettes fiscales et ainsi remplir les caisses du royaume. L’Etat, en développant sa puissance économique, favorisera ainsi sa puissance politique. L’économiste doit donc promouvoir l’activité économique pour enrichir le royaume. Pour arriver à cette fin, il faut capter les flux de richesses qui viennent de l’étranger, en restreignant les importations et en faisant la promotion des exportations. L’Etat doit donc intervenir fortement dans l’économie pour favoriser l’excédent commercial, source d’accumulation de métaux précieux dans le pays (ce qui a fait dire également à François Perroux que les mercantilistes confondaient la richesse, à savoir la production nationale, avec le signe de la richesse qui est la monnaie). Il y a alors identité d’intérêts entre le souverain et les « marchands », qui voient leur rôle économique réhabilité, après avoir connu de longues périodes de stigmatisation.

Au-delà de cette conception de la richesse et du rapport de subordination du pouvoir politique, le mercantilisme a connu différentes « traditions nationales ». Le mercantilisme espagnol, encore appelé bullionnisme, préconise principalement l’accumulation maximale de stocks d’or. Le mercantilisme britannique insiste plutôt, pour sa part, sur les bienfaits des bénéfices que l’on retire du commerce extérieur. Enfin, le mercantilisme français (dont on a trouvé de nombreuses traces au XXe siècle avec la « politique industrielle »), ou colbertisme, est tourné vers l’industrialisation et la promotion des manufactures. Le mercantilisme est donc une pensée très peu homogène et il faudrait parler davantage de mercantilismes.

Si le terme de mercantilisme vaut donc surtout pour son côté idéal-typique, il n’en reste pas moins qu’il a eu des apports indéniables pour la construction de la science économique. Il est en effet à l’origine d’une première véritable sécularisation de la pensée économique, qui commence alors à prendre son autonomie par rapport à la doctrine économique de l’Eglise. Il a fait également progresser la dimension scientifique de l’économie. Avec Petty par exemple, tout doit faire l’objet de calculs et de vérifications mathématiques, l’économie étant une « arithmétique politique ». On peut d’ailleurs considérer que les mercantilistes ont développé les premières théories économiques. On peut citer l’apparition des premières « lois » économiques, avec par exemple les intuitions de Bodin concernant ce qui deviendra la théorie quantitative de la monnaie. Si Bodin en est encore loin, il remarque déjà que l’augmentation des prix est due à un afflux d’or en provenance du Nouveau Monde.

Mais le mercantilisme a subi aussi de nombreuses critiques. Dès le XVIIIe siècle, Quesnay a abondamment critiqué le « système des commerçants », tout comme Smith critiquera le « système mercantile ». En effet, l’objectif premier des mercantilistes semble être davantage de conseiller le Prince que de produire des lois économiques. De ce fait, la normativité de l’économie des mercantilistes est souvent considérée comme un obstacle par rapport aux exigences de neutralité et d’objectivité qui sont celles d’une véritable approche scientifique. Avec les mercantilistes, l’économie se construit en se confondant avec le politique ; elle n’est pas encore la science des richesses qu’elle deviendra par la suite. Une autre critique fréquemment émise est que les mercantilistes ne distinguent pas encore réellement l’économie domestique de l’économie nationale, puisque pour Montchrestien par exemple, l’acquisition des richesses obéit aux mêmes règles dans les familles et dans la République.

La vision contrastée du mercantilisme s’est poursuivie au cours du XXe siècle. Si Keynes rendra hommage aux travaux des mercantilistes, en prenant parti pour un « protectionnisme circonstanciel » visant à accorder la priorité à l’emploi au moment de la crise de 1929, et également en en faisant des précurseurs de la théorie de la « monnaie active », la période qui suit la seconde guerre mondiale, à la fois sous l’influence de la progression des théories libre-échangistes du commerce international et de la progression du multilatéralisme sous l’égide du GATT, puis de l’OMC, sera caractérisée par un déclin de la doctrine mercantiliste.

Mais aujourd’hui, dans un contexte de panne du multilatéralisme et de rivalité sino-américaine, le mercantilisme revient au goût du jour. Le mercantilisme réapparaît d’abord parce-que le développement de la Chine s’est fait dans un cadre mercantiliste. A l’image du « protectionnisme-éducateur » de l’Allemagne et du Japon au XIXe siècle, puis du développement de la Corée du Sud et de Taiwan dans les années 1960, la Chine a suivi une trajectoire analogue de développement sous l’impulsion de Deng Xiao Ping dans les années 1980, à la différence près que les progrès chinois ont été fulgurants. Alors que la Chine ne représentait que 12% du PIB des Etats-Unis en 2000, elle est en passe de devenir vingt ans plus tard la première économie du monde. Le mercantilisme est réapparu également parce que l’économie mondiale ne se développe plus selon le schéma de la division internationale du travail. Les pays émergents, dont la Chine en premier, sont devenus ces dernières années capables de combiner leur avantage initial de bas coûts de main-d’œuvre avec l’acquisition de compétences technologiques avancées (technologies de l’espace, la 5G, …), et également avec un accès à des ressources financières abondantes (le taux d’épargne des chinois est encore très élevé). C’est désormais tout le tissu industriel des pays « avancés » qui est menacé (électronique, automobile, télécom, ferroviaire, nucléaire, aéronautique). Face à cette menace évidente, l’administration Trump a rapidement mis en œuvre un « mercantilisme de base » qui s’appuie sur des tarifs douaniers, bien résumé par la formule du Président américain « I am a tarif man ». Cette volonté protectionniste a d’ailleurs conduit le même Président américain à faire de l’OMC une de ses cibles principales, conduisant l’institution à une quasi paralysie faute du renouvellement en décembre 2019 des représentants américains qui siègent à son organe d’appel qui juge en dernier ressort les contentieux internationaux.

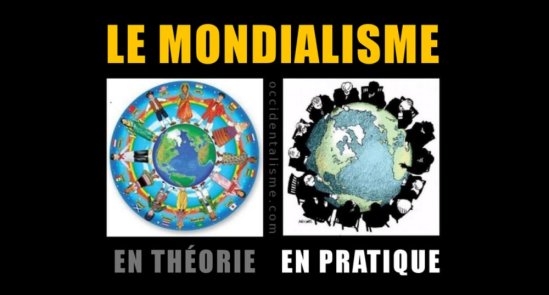

Faut-il pour autant conclure de tout cela que le libre-échange est dépassé et que l’heure est à la « relocalisation » des activités, voire à la « démondialisation » ? Une telle conclusion est à la fois naïve et excessive, tout comme l’est l’affirmation symétrique de la « mondialisation heureuse ». Comme l’affirme Krugman, le libre-échange est un « optimum de second rang », ce qui ne dispense pas pour autant de prendre en compte les intérêts stratégiques des Etats, et d’approfondir les relations entre l’économie et la politique. Et dans la réalisation de ce « mercantilisme éclairé », il est vrai que l’Europe, et plus particulièrement la France, peut avoir une longueur d’avance sur le monde anglo-saxon, qui a toujours considéré que le colbertisme était une « bizarrerie bien française » ….