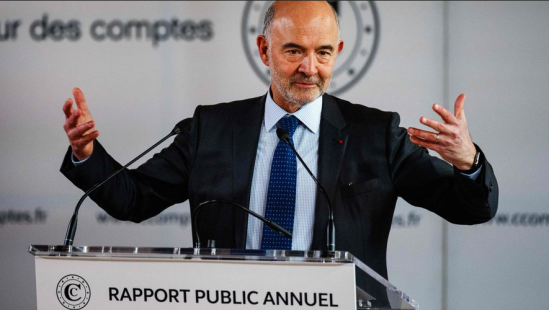

COUR DES COMPTES 16.09.2025

Alors que se multiplient les alertes des scientifiques internationaux (GIEC, IPBES), que les impacts du dérèglement climatique et de l’érosion de la biodiversité s’amplifient et qu’en réponse, les politiques publiques mises en œuvre pour répondre à ces enjeux occupent une place croissante, la Cour des comptes publie le premier rapport annuel des juridictions financières consacré à la transition écologique. Ce rapport dresse un état des lieux d’ensemble de l’action publique, tente d’en évaluer la cohérence et l’efficacité et propose des recommandations pour accélérer la mise en œuvre de la transition, dans un contexte de finances publiques dégradées. Cette publication fait suite aux travaux déjà conduits par les juridictions financières, notamment le rapport public annuel de 2024 consacré à l’adaptation au changement climatique. Elle a pour ambition de devenir un document annuel de référence sur ces politiques et leurs effets, permettant, sous une forme accessible, d’éclairer les décideurs et le public à partir des constats établis par les juridictions. Cette première édition ne prétend pas épuiser toutes les dimensions de la transition écologique, mais permet d’établir quelques constats que la Cour entend suivre et approfondir dans ses futurs travaux.

Des progrès réels mais encore insuffisants

La France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 55 % d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050, tout en préservant la biodiversité, la qualité de l’air et les ressources en eau. Au regard de ces objectifs, certains résultats positifs sont à souligner : les émissions de GES ont diminué de plus de 30 % depuis 1990, plusieurs polluants atmosphériques ont reculé et des politiques structurantes ont été déployées dans le domaine de l’eau et des déchets. Cependant, ces progrès restent insuffisants. Le rythme de diminution des émissions s’est ralenti et l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 paraît de plus en plus incertaine. L’empreinte carbone totale de la France, qui inclut les émissions importées liées à la consommation nationale, est orientée à la hausse. Le déclin de la biodiversité s’accélère, comme le montre la diminution de 31 % des populations d’oiseaux spécialistes depuis 1989. L’adaptation au changement climatique accuse un retard préoccupant, alors que ses effets se multiplient : canicules, sécheresses, incendies, inondations. Dans ces conditions, la Cour appelle à renforcer l’évaluation et la cohérence des politiques menées. Elle recommande notamment de fixer des objectifs chiffrés de réduction de l’empreinte carbone dans la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), déclinés par secteur, afin de mieux refléter la réalité de l’impact environnemental de la France.

Des leviers d’action publique multiples, encore trop dispersés

La réussite de la transition écologique suppose une mobilisation conjointe de leviers variés – réglementation, fiscalité, sobriété, programmation des dépenses – qui doivent être articulés de manière cohérente. Sur le plan institutionnel, la création du Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) en 2022 a marqué une étape importante. Placé auprès du Premier ministre, il a permis de produire une feuille de route bas-carbone et de coordonner l’action interministérielle. La Cour recommande que son rôle soit conforté afin qu’il conserve une pleine capacité d’impulsion, de suivi et d’aide à la décision. Au niveau territorial, les collectivités jouent un rôle décisif. Mais la convergence entre les objectifs nationaux et les dynamiques locales doit être mieux assurée. Les juridictions financières ont ainsi constaté des incohérences et une coordination par exemple en matière de réponse au recul du trait de côte ou de gestion des déchets. La Cour appelle à une meilleure articulation des instruments existants et à un renforcement du dialogue entre l’État et les collectivités. Des financements pérennes et des outils numériques de suivi sont également nécessaires pour assurer la transparence et l’efficacité des politiques locales.

Un effort d’investissement considérable, à mieux cibler

Atteindre la neutralité carbone en 2050 suppose de doubler les investissements actuels d’ici 2030. Les besoins s’élèvent à plus de 200 Md€ par an, dont environ 100 Md€ supplémentaires pour l’atténuation du changement climatique, auxquels s’ajoutent les dépenses liées à l’adaptation, à la préservation de la biodiversité, à l’économie circulaire et à la lutte contre les pollutions. Aujourd’hui, les acteurs privés - ménages et entreprises- assurent près des trois quarts de ces investissements. La Cour souligne l’importance d’identifier leurs capacités financières et de définir des scénarios comparés pour cibler les outils incitatifs les plus efficaces et les moins coûteux pour les finances publiques. Elle recommande de renforcer la Stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique (SPAFTE), publiée pour la première fois en 2024, et de la transmettre désormais au Parlement dès le printemps, avant le débat budgétaire. Les « budgets verts » de l’État et des collectivités doivent être consolidés pour devenir de véritables instruments d’aide à la décision et permettre une sélection rigoureuse des dépenses. La transition écologique doit s’inscrire dans une programmation budgétaire pluriannuelle cohérente avec les engagements climatiques, fondée sur des priorités claires, une coordination renforcée et une volonté politique durable.

Un constat sans appel : le coût de l’inaction est supérieur à celui de la transition

Le réchauffement climatique pèse déjà lourdement sur les finances publiques, la croissance économique et la qualité de vie des Français. Les crises agricoles, les coûts des canicules pour le système de santé, les inondations des Hauts-de-France en 2023 ou le cyclone Chido à Mayotte en 2024 représentent chaque année plusieurs centaines de millions d’euros, et les projections indiquent que le coût annuel des sinistres climatiques pourrait presque doubler d’ici 2050. À l’inverse, chaque euro investi en prévention permet d’économiser jusqu’à trois euros de dommages évités. La Banque de France et le réseau NGFS (Network for Greening the Financial System) soulignent que la transition vers la neutralité carbone est beaucoup moins coûteuse que l’inaction : en France, le statu quo ferait perdre 11,4 points de PIB d’ici 2050, tandis qu’une transition ordonnée permettrait de limiter ce recul. À l’échelle mondiale, le coût de la transition est estimé à 1,2 point de PIB, contre 15 points pour l’inaction, confirmant l’urgence d’agir sans retard. Le choix est clair : investir tôt et massivement dans la transition écologique est un impératif environnemental autant qu’une décision rationnelle et économiquement pertinente. La transition écologique n’est pas une politique publique parmi d’autres : elle doit irriguer l’ensemble des politiques, nationales comme territoriales, et s’appuyer sur une gouvernance spécifique, une intégration systématique, des trajectoires crédibles et pluriannuelles, ainsi que des modalités d’action efficaces et équitables. Avec ce premier rapport annuel, la Cour entend contribuer au débat public et favoriser une transition plus rapide, plus efficace et plus juste.